洗剤って何?基礎から学ぶ汚れと洗浄の科学

「掃除をしているのに、なんだか汚れが落ちにくい…」そんな経験はありませんか?

実は、汚れの性質によって効く洗剤は異なります。ただ強力な洗剤を選べばいいというわけではないのです。

本記事では、洗剤がどのように汚れに作用するのか、基本的なメカニズムや汚れとの相性を薬剤師の視点からやさしく解説します。

洗剤を“なんとなく”で選ぶ時代はもう終わり。まずは洗剤の基礎を一緒に学びましょう!

洗剤はどうやって汚れを落とすの?

皆さんは「洗剤って何で汚れが落ちるんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

食器やお風呂、床など、家庭のあらゆる場所で活躍する洗剤ですが、そのメカニズムを知ることで“選び方”も“使い方”も変わってきます。まずは、洗剤の基本成分とその働きについて見ていきましょう。

界面活性剤の働きとは

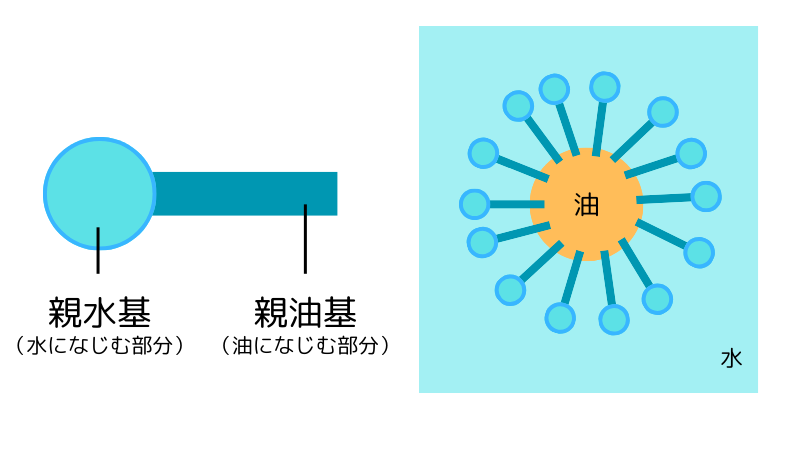

洗剤の主成分のひとつに、「界面活性剤(かいめんかっせいざい)」があります。これは、水と油のように本来は混ざり合わないものをなじませる役割を担う成分です。

界面活性剤は、

- 水になじむ「親水基(しんすいき)」

- 油になじむ「親油基(しんゆき)」

という2つの性質を併せ持つ構造をしています。

これにより、油汚れを包み込んで水に溶ける形に変え、洗い流せるようにするのです。

これを「乳化(にゅうか)」や「可溶化(かようか)」と呼びます。

実際には、食器用洗剤やボディソープ、洗濯洗剤などに多く使われており、日常的に触れる機会の多い成分です。

酸・アルカリ・中性、それぞれの役割

洗剤には、性質によって「酸性」「中性」「アルカリ性」があります。

これは、対象となる汚れの性質に合わせて使い分けることが大切です。

- 酸性洗剤:アルカリ性の汚れ(例:水垢、尿石)を中和して落とす

- アルカリ性洗剤:酸性の汚れ(例:油、皮脂、食品汚れ)を中和・分解して落とす

- 中性洗剤:素材にやさしく、軽度な汚れに幅広く対応

たとえば「トイレの黄ばみが落ちない…」という場合、それが“尿石”ならばアルカリ性の汚れなので、「酸性のトイレ洗剤」で中和させるのが効果的です。

汚れにも種類がある!まずは敵を知ろう

掃除の基本は「敵(汚れ)を知ること」。

見た目は同じように“汚い”でも、その正体が異なれば使う洗剤も違ってきます。ここでは代表的な汚れのタイプと、その性質を簡単に解説します。

代表的な汚れのタイプと性質

- 油汚れ(酸性)

→ 調理時の油、手垢、皮脂、タバコのヤニなど。

→ 落とし方:アルカリ性洗剤(重曹、セスキ炭酸ソーダなど) - 水垢(アルカリ性)

→ 水道水のカルシウムやマグネシウムが固まった白い汚れ。

→ 落とし方:酸性洗剤(クエン酸、酢、専用バス洗剤など) - タンパク汚れ

→ 食べこぼし、血液、手垢など。

→ 落とし方:酵素系洗剤やアルカリ性の洗剤 - カビ・菌

→ 湿気と汚れを栄養にして繁殖。見えないバイオフィルムに注意。

→ 落とし方:塩素系漂白剤、除菌効果のある製品

このように、汚れの種類に合った洗剤を使うことで、力を入れてゴシゴシしなくても楽に落とすことができます。

汚れに合った洗剤を選ぶ理由

なぜ“相性”が大事なのでしょうか?

それは、汚れを落とすメカニズムが、化学反応や物理的作用に基づいているからです。

たとえば、アルカリ性洗剤は油汚れを「けん化(=石けん化)」という化学反応で分解します。

酸性洗剤は水垢の成分であるカルシウムを「中和」して溶かします。

汚れの種類と洗剤の性質が合っていないと、どんなに高価な洗剤を使っても効果は期待できません。

洗剤選びが変わる!基礎知識を使った実践アドバイス

ここまでで洗剤の基本的な仕組みがわかってきたと思います。

では、実際の掃除場面ではどのように選べばよいのでしょうか?

汚れ別に「どんな性質か」を意識することで、洗剤選びがグッと楽になります。

目的別!洗剤のざっくり選び方

| 場所 | 汚れの特徴 | 選ぶべき洗剤の性質 |

|---|---|---|

| キッチン | 油・焦げ・食材汚れ(酸性) | アルカリ性(セスキ・重曹) |

| お風呂 | 水垢・皮脂・カビ | 酸性(水垢用洗剤)+塩素系(カビ取り) |

| トイレ | 尿石・黄ばみ | 酸性(トイレ洗剤) |

| リビング | 手垢・皮脂・ホコリ | 中性(多目的クリーナー) |

「強力そうだからこれでいいか」ではなく、汚れの性質に合った“理由ある選び方”をすることが、効率の良い掃除への第一歩です。

洗剤を組み合わせるときの注意点

洗剤の中には、組み合わせると危険なものや、効果が打ち消し合うものも存在します。代表的な例を紹介します。

- 酸性洗剤+塩素系漂白剤=有毒ガス(塩素ガス)発生

→ これは非常に危険!絶対に混ぜないでください。 - 重曹+クエン酸=中和し合って効果減少

→ 炭酸が発生しその発泡パワーで汚れを落とす方法もありますが、汚れへの作用は弱まる場合も。 - 酵素系洗剤+熱湯=酵素が失活する

→ たんぱく質である酵素は60℃以上で変性してしまいます。

安全性と効果を両立させるためには、ラベルの注意書きを必ず読むことが大切です。

まとめ|洗剤のしくみを知れば、掃除はもっと簡単になる

洗剤は、ただ汚れを“溶かす”ものではなく、汚れの性質に“合わせて反応する”ことで力を発揮します。

汚れの種類や成分を知り、それに応じた洗剤を選ぶことで、掃除はグンと楽に、効率的になります。

「洗剤の基本を知る」ことは、言い換えれば「掃除の失敗を減らす第一歩」。

そして何より、自分で納得して選び、使いこなすことで、掃除そのものへのストレスも減っていきます。

次回は、キッチン掃除をテーマに、具体的な汚れ別の洗剤の選び方と使い方を紹介していきます。

ぜひご覧ください!

投稿者プロフィール

-

2015年~ 県立広島病院で勤務、主に外来のがん治療を行う患者さまの抗がん剤注射剤の調製、お薬の服薬指導、私生活のサポートを行う。

2019年~ 県立安芸津病院へ転勤 栄養サポートチーム(NST)に所属し栄養管理や整形外科での人工関節手術後のサポートを行う。

2021年~ あすなろ薬局で勤務

2023年~ 臨床栄養医学指導士を取得し、薬に加えて栄養指導も行っている。

最新の投稿

お知らせ2025年7月16日お盆休みのお知らせ

お知らせ2025年7月16日お盆休みのお知らせ ブログ2025年6月27日健康教室を行ってきました!

ブログ2025年6月27日健康教室を行ってきました! お役立ち情報2025年6月27日熱中症対策に最適な飲み物とは?水や麦茶、経口補水液を比較!

お役立ち情報2025年6月27日熱中症対策に最適な飲み物とは?水や麦茶、経口補水液を比較! お役立ち情報2025年6月26日夏の園児に多い感染症と家庭での対処法

お役立ち情報2025年6月26日夏の園児に多い感染症と家庭での対処法